Marie-Antoinette de Stefan Zweig sort durant l’année 1932 dans un contexte particulier. À cette époque, la France ne veut plus entendre parler de cette période de troubles et de chamboulements, préférant se consacrer pleinement à son ère républicaine. Néanmoins, ce récit cherche à s’inscrire dans ce cadre de revalorisation de la figure de reine qu’endossait Marie-Antoinette d’Autriche à la fin du XVIIIe siècle.

Une reine qui ne voulait pas l’être

Le prisme choisi par l’auteur autrichien est ambitieux et risqué. À travers son roman biographique de la dernière grande figure de reine française, Stefan Zweig veut plonger dans son intimité. À l’époque et même encore aujourd’hui, les sources sont minces pour s’y intéresser. Il y a certes son journal intime ou ses nombreuses correspondances avec ses proches et ses confidents, mais leur véracité laisse toutefois à désirer. C’est pour cela que le roman ne s’en cache pas. L’écriture veut retranscrire une certaine transparence quant à l’authenticité relative de ce qui y est raconté. Ce sera une interprétation et une analyse des écritures que Stefan Zweig a à sa disposition.

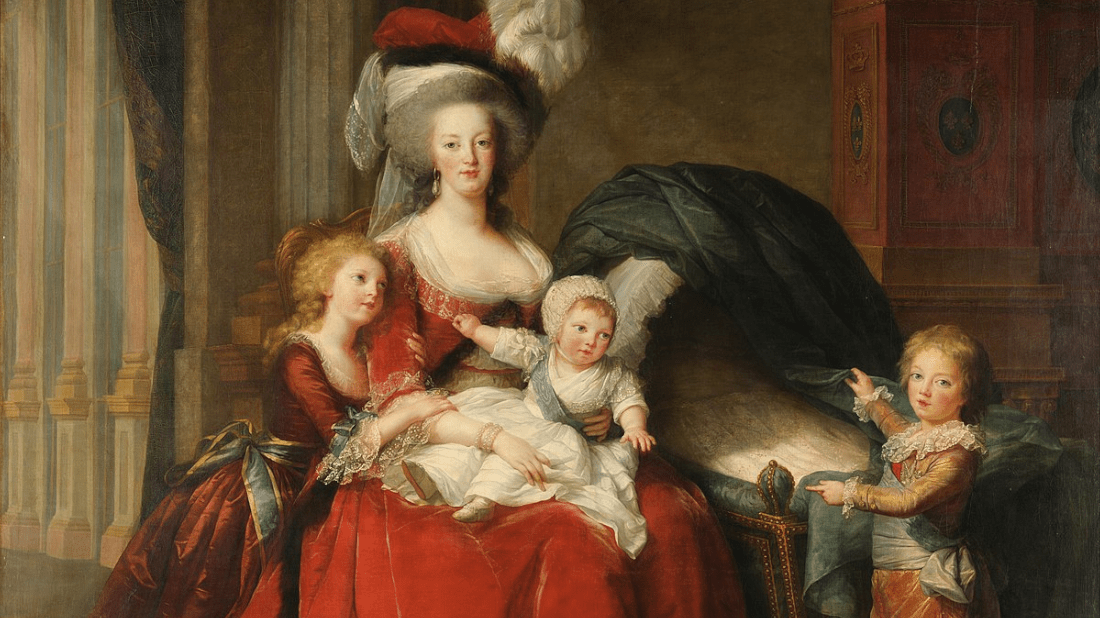

C’est ainsi qu’on retrouve sa fameuse plume déjà visible dans Vingt-quatre heures de la vie d’une femme, celle qui s’incise au sein de l’âme féminine pour en faire ressortir toute sa sentimentalité et sa fragilité. Fragilité, c’est ce qui caractérise toute la vie en France de Marie-Antoinette. Dès les premières années de sa vie, Zweig insiste sur l’aspect sacrificiel de son existence, à l’image de toutes ses figures de princesse dont leur lignée importe plus que leur véritable personnalité. Elle n’est ainsi représentée que sous la forme d’un pion sur un échiquier européen dont elle n’aura jamais son mot à dire.

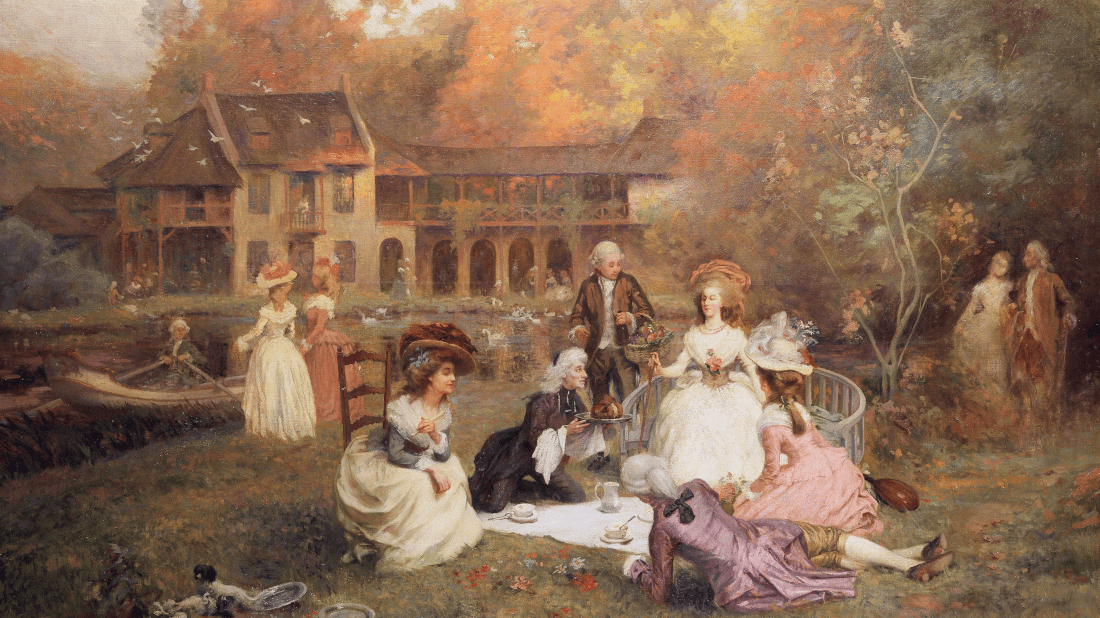

Aux yeux de l’auteur, tout cela explique son échappatoire dans une vie faite de faste et dépenses inutiles à son arrivée dans la cour moribonde du château de Versailles. Cette évasion dans les soirées qui durent jusqu’à l’aube dans les jardins du Trianon peut également s’expliquer par son ignorance du monde dans lequel elle vit et son désintérêt face à l’éducation prodiguée par sa mère, Marie-Thérèse, puis par la cour de Versailles.

En lisant les premiers chapitres de la jeunesse naïve de cette reine de France, les images du film Marie-Antoinette de Sofia Coppola viennent immédiatement en tête. On se rend compte à quel point le long-métrage capture cette exubérance de ses premières années dans la cour de Louis XV et de Louis XVI.

La vision prodiguée par Stefan Zweig reste la même que celle qu’il donne face aux figures féminines tragiques de ses œuvres. Une vision douce-amère et ironique face à la situation, mais sans jamais la critiquer foncièrement, tout en y agrémentant une certaine empathie à l’égard de ses protagonistes. On peut dire que cette empathie est bien présente face à l’époque de bouleversements et de mauvaise gestion dans laquelle a vécu Marie-Antoinette, notamment via la dépiction de sa relation avec le comte de Fersen.

Une monarchie dépassée et inadaptée

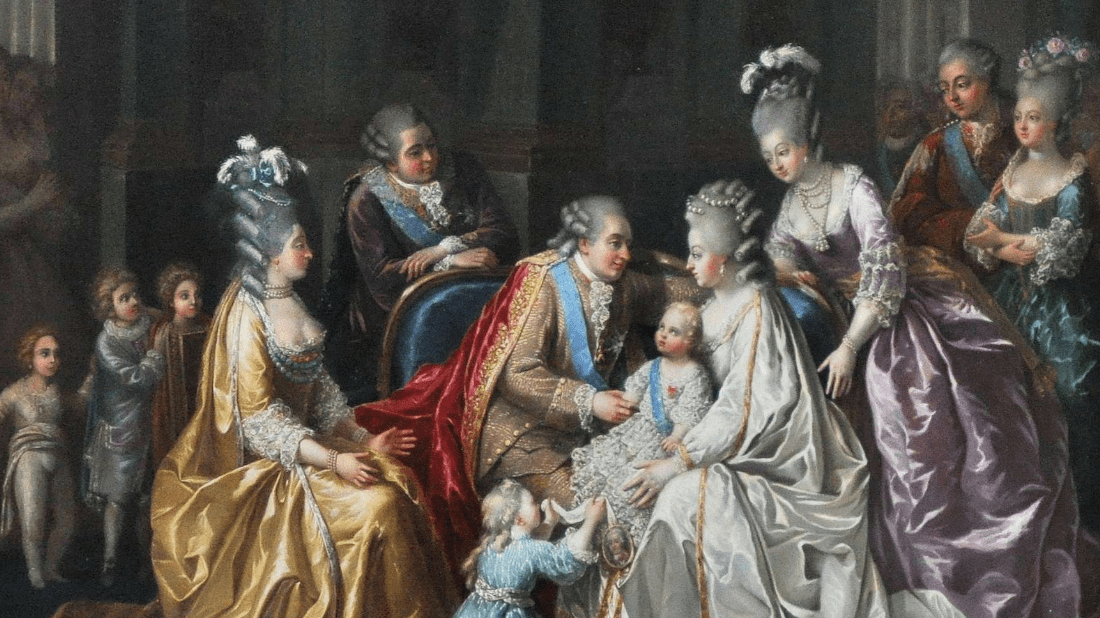

En prenant le point de vue de la reine, Stefan Zweig remet en perspective le règne de Louis XVI. En choisissant cette focale, l’auteur déconstruit pour mieux comprendre les raisons de la fin de la monarchie en France. Une des raisons principales se trouve dans le couple royal de l’époque et l’auteur le démontre très bien. On sent dès sa première rencontre avec son futur mari que ce couple n’a pas les épaules suffisantes face à un peuple qui bouillonne et qui est prêt à prendre les armes au moindre dérapage.

Louis XVI est décrit à chacune de ses apparitions comme un benêt terriblement décalé par rapport aux événements de l’époque, ne comprenant pas le statut qu’il doit incarner et ce, jusqu’à la fin de sa vie. Cette figure maritale absente aura certainement joué dans la vie festive de sa femme, qui prendra conscience bien trop tard du rôle qu’elle aurait dû jouer dans cette période de tension qui débouchera sur de nombreuses atrocités.

En lisant les pages de cette biographie non-officielle, on se rend compte de l’attachement du peuple français pour la figure royaliste et on finit par se demander si tout cela aurait été bien différent aujourd’hui si le couple royal avait réellement incarné cette figure d’autorité et de prestige dont la France avait besoin. Peut-être que la nation se serait transformée en monarchie constitutionnelle, à l’image de ses voisins britanniques.

Ce qui est toutefois intéressant, c’est quand on arrive aux derniers chapitres. On voit que la reine comprend, certes trop tard, ce qu’elle représente réellement et s’affirme en tant que tel en s’émancipant du poids encombrant et laxiste de son mari qui l’aura en partie menée à sa perte. À travers ces lignes, on ressent ce qu’aurait pu être la force de cette reine. Ce rendez-vous manqué aura sonné sa perte.

En s’intéressant à la dernière reine de l’Ancien Régime, Stefan Zweig détaille les failles d’une monarchie en bout de course avec à sa tête un couple royal qui n’avait pas la force nécessaire pour maintenir un pouvoir trop ambitieux pour eux. Il offre également une vision nuancée de cette reine décriée, en la réhabilitant quelque peu aux yeux d’un public qui l’a vu pendant longtemps comme la bête noire de l’époque.

Ne manquez aucun article : abonnez-vous gratuitement à Cultea sur Google News

![« Marie-Antoinette » de Stefan Zweig (1932) : dans l'intimité d'une reine [critique]](https://cultea.fr/wp-content/uploads/2025/07/marie-antoinette-zweig.png)

![« Coutures » : une surabondance de tissus [critique]](https://cultea.fr/wp-content/uploads/2026/02/coutures.png)

1 réflexion au sujet de « « Marie-Antoinette » de Stefan Zweig (1932) : dans l’intimité d’une reine [critique] »

Une fois de plus le traducteur est invisible, lui qui a tout recréé, tout réécrit…… uenfin un oeu de resev svp