Si les mots expriment souvent des sentiments ou des événements universels, certains ne trouvent pas leur équivalent dans d’autres langues. Ceux-là sont pour ainsi dire… Intraduisibles ! Il y en a dans toutes les langues et ils sont bien la preuve qu’une langue reflète avec précision la culture de ceux qui la parlent. Voici aujourd’hui 7 mots, de 7 langues différentes, intraduisibles en français.

يقبرني Ya’aburni/Ta’aburni : arabe

Cette expression arabe peut être traduite littéralement par « tu m’enterres ». Elle exprime en fait un amour très fort pour quelqu’un, presque consumant. Si fort qu’on espère mourir avant cette personne pour ne jamais avoir à vivre sans elle. « Ta’aburni » est la version au féminin. C’est le titre d’une chanson de Halsey, dont le refrain reprend l’expression :

« chéri tu m’enterreras avant que que je t’enterre »

Saudade : portugais

Souvent exprimé dans le fado (genre musical portugais), ce mot exprime un sentiment qui mêle mélancolie et nostalgie, mais aussi espoir. C’est en quelque sorte une certaine langueur, pendant laquelle on éprouve de la solitude et des regrets après la perte de quelque chose qui fut (comme des amis, un amant ou sa patrie.) Mais avec le désir de retrouver ce quelque chose qui manque. Ce sentiment implique le chevauchement de deux temporalités.

Eduardo Lourenço dans Mythologie de la saudade : Essais sur la mélancolie portugaise parle d’une façon « d’être présent dans le passé, ou d’être passé dans le présent ».

Koyaanisqatsi : hopi

Ce terme est utilisé en langue hopi, par le peuple éponyme originaire d’Amérique du Nord. C’est la contraction des mots « koyaanis », qui suggère la corruption ou le chaos, et « qatsi » qui désigne le train de vie d’une communauté. Il exprime la déchéance d’un groupe, d’une communauté à cause de son style de vie. Ce mot existe en opposition au mot « Suyanisqatsi » qui souligne plutôt une vie harmonieuse et équilibrée.

Le mot a été popularisé en 1982 par le film documentaire Koyaanisqatsi de Godfrey Reggio, et sa bande originale culte par Philip Glass. Le film élabore une grammaire qui lui est propre, entre nature magnifique et effervescence de la civilisation humaine.

소확행 Sohwakhaeng : coréen

Parfois lié au terme « 小確幸 », « Shoukakkou« , plus ancien. Ce mot désigne tout simplement les petits plaisirs. On veut parler là d’un bonheur en petite quantité, mais qui est garanti. Et aussi facile à atteindre. Pour certains, l’expérience du « Sohwakhaeng » est un total art de vivre, dans lequel on s’applique à se satisfaire des choses simples et ordinaires. Notamment pour éviter de se concentrer sur un avenir angoissant.

Une idée qui parle beaucoup aux jeunes générations. Une sorte de carpe diem, ou de YOLO en somme, qui met en valeur les petites joies de la vie. Telles qu’un bon café, le plaisir de dépenser de l’argent sans se sentir coupable, se permettre un carré de chocolat, ou apprécier être dans un endroit calme. Le terme a été popularisé sur YouTube par le groupe BTS en 2018.

Torschlusspanik : allemand

Les Allemands ont beaucoup de mots intraduisibles. Puisque le vocabulaire de cette langue se construit à partir da l’addition de plusieurs mots déjà existants, pour en former de nouveaux. « Torschlusspanik » en est un très bon exemple : c’est la contraction de « Tor » la porte, « Schluss » la fin, et « Panik » (faut-il vraiment traduire « Panik » ?) Littéralement la peur que la porte se ferme, ce mot désigne plus métaphoriquement la peur de laisser passer un moment important. Ou bien la panique de manquer de temps pour agir.

Ce mot est souvent utilisé pour parler de la crise de la quarantaine. À l’origine, l’expression désignait le moment où l’on fermait les portes de la cité à l’arrivée de la nuit, laissant les retardataires dehors, dans le froid et à la merci des brigands.

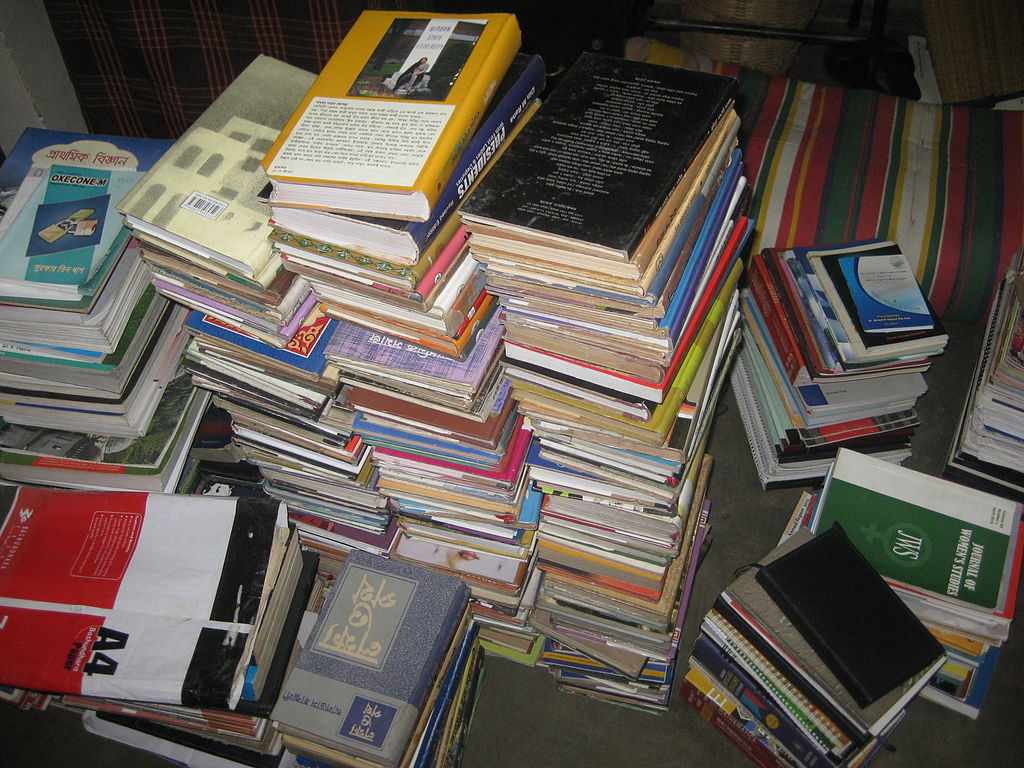

積ん読 Tsundoku : japonais

Issu de la contraction de « 積んでおく » « tsunde-oku », empiler des choses pour les utiliser plus tard, et de « 読書 » « doku-sho » la lecture. Littéralement le « syndrome de la pile à lire », c’est le fait d’accumuler les livres sous forme de piles, pour au final ne pas les lire. Le terme se rapproche de la « bibliomanie », mais celle-ci désigne précisément le TOC de collectionner des livres sans les lire, au point de causer des problèmes à sa santé ou à ses relations sociales. Le « tsundoku » part d’une véritable intention de lire l’ouvrage obtenu.

Grumbletonian : anglais

De « grumble », proche de grommeler. Le « grumbletonian » est un « grumbler », un râleur, un grognon. Mais un rouspéteur de première, un professionnel en la matière. Employé au Royaume-Uni au XVIIe siècle, ce mot désignait précisément un membre du « Country Party », une coalition politique conservatrice. Aujourd’hui, le terme perdure pour parler d’une personne qui se plaint constamment de l’état du pays.

Plein d’expressions que vous ne laisserez pas se « lost in translation » (se perdre dans la traduction). Ou que vous pourrez ajouter à votre vocabulaire. Et vous ? Connaissez-vous d’autres mots intraduisibles dans la langue de Molière ?

Ne manquez aucun article : abonnez-vous gratuitement à Cultea sur Google News

![« Send Help » : le véritable retour de Sam Raimi [critique]](https://cultea.fr/wp-content/uploads/2026/02/send-help.png)