Dans un futur proche, la sécheresse a ravagé la Terre. L’humanité est contrainte de vivre sous des dômes artificiels. Pour réguler les ressources et la démographie, chaque individu doit se sacrifier à 50 ans et sera transformé en arbre. Voilà le pitch de Sky Dome 2123, le premier long-métrage du duo hongrois Tibor Bánóczki et Sarolta Szabó.

Sky Dome 2123 : des thématiques limitées

Dans ce premier projet, les réalisateurs cherchent à s’ancrer dans un héritage de science-fiction d’anticipation en proposant une intrigue pessimiste, qui rappelle quelques grands classiques du genre. Force est de constater les références multiples à des œuvres phares comme 1984, Time Out ou évidemment Soleil Vert.

Tibor Bánóczki et Sarolta Szabó rejouent le coup classique de la société malade, asservie, aliénée, dans laquelle l’individu n’existe plus, dont le temps est compté, au profit d’un grand tout jamais remis en question. Tibor Bánóczki et Sarolta Szabó abordent ainsi des thématiques éculées et pourtant paradoxalement très actuelles, telles que la pollution, le contrôle de la pensée, le contrôle de la natalité, l’enfermement sociétal, etc..

Malheureusement, là où Sky Dome 2123 pèche, ce n’est pas tant dans ses idées, mais dans la manière dont il les met en scène. Tibor Bánóczki et Sarolta Szabó ont la volonté de ne jamais expliquer le background de cette société déchue. Le spectateur ne sait jamais réellement qui contrôle ce système, sur quels fondements il repose. Et cette absence de contextualisation concrète place l’auditoire dans un état d’indifférence face aux pérégrinations des personnages.

Qui combattent-ils ? Qui est l’antagoniste ? Pourquoi ne cherchent-ils pas une échappatoire ? Pourquoi restent-ils dans ce dôme ? Une menace décrite comme très pesante, omniprésente, mais jamais totalement représentée à l’écran. Une absence de menace concrète qui réduit l’implication du spectateur. Face à cette situation, les propos abordés par Tibor Bánóczki et Sarolta Szabó sonnent toujours quelque peu illusoires, vains, sans consistances, malgré leurs modernités indéniables. Et leurs références tombent alors à l’eau.

Un problème de personnages

L’autre gros souci de Sky Dome 2123, c’est l’écriture de ses personnages. Tibor Bánóczki et Sarolta Szabó ont des difficultés à donner de l’épaisseur, de la valeur, de l’âme à leurs protagonistes. Notre héros n’est qu’une silhouette dont la seule caractéristique est d’être un psychologue. Une capacité répétée, mais jamais mise en scène, jamais représentée, jamais utilisée. Pour le reste de sa caractérisation, et bien… Il n’y en a presque pas. Personnage vide, inintéressant, c’est difficile de s’identifier à lui, et surtout d’y trouver un quelconque intérêt.

Une absence d’écriture qui est à l’image des autres personnages. Des figures effacées, sans caractère, sans volume. Les personnages secondaires sont inexistants, notre héros n’a pas d’antagonisme ; Sky Dome 2123 souffre d’un manque de diversité, de variété de personnages, ce qui entraîne la mise en place d’un rythme redondant, qui manque cruellement de souffle épique. Les spectateurs ont alors des difficultés à se sentir concernés par le récit, par les enjeux et ne ressentent aucune empathie pour leurs héros.

Une animation inégale

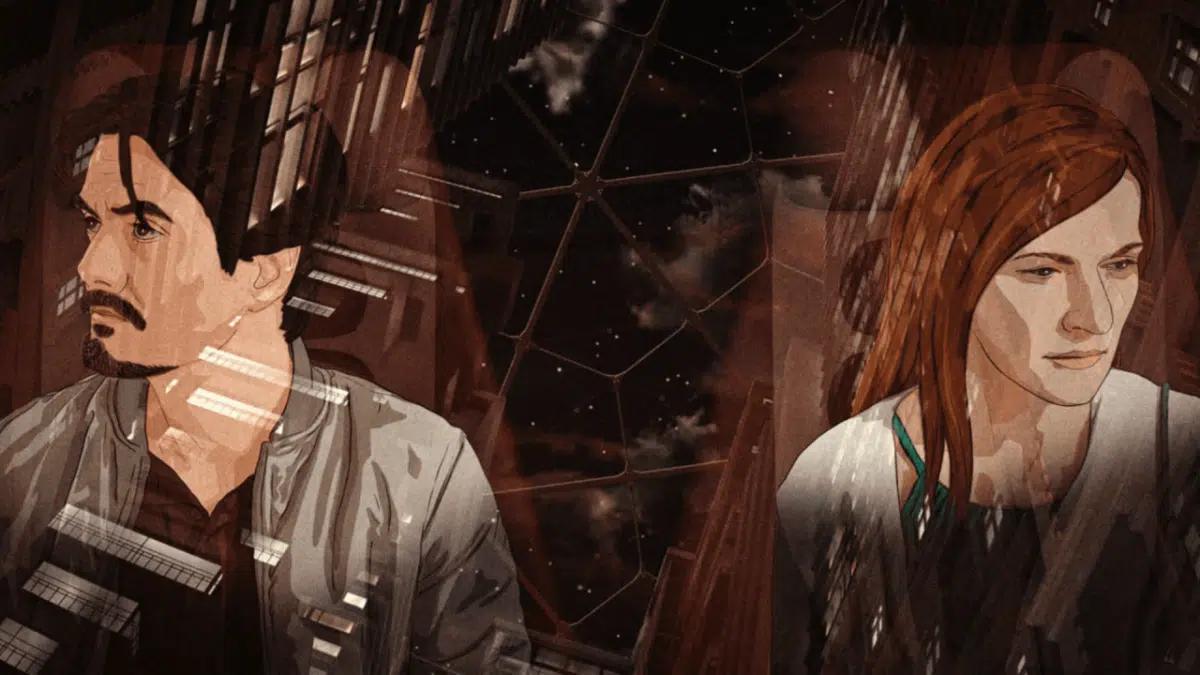

Sky Dome 2123 propose une animation hybride entre deux styles singulièrement différents. D’un côté, une animation relativement réaliste autour des personnages. Ces derniers sont animés d’une manière un peu saccadée, en 2D, dans un style pictural, authentique et plastiquement agréable. Ce qui permet d’ancrer nos héros dans leurs décors avec une certaine forme de fluidité. Et clairement, c’est très beau.

D’un autre côté, Tibor Bánóczki et Sarolta Szabó optent pour un style beaucoup plus numérique pour représenter leurs décors. La 3D (pas toujours réussie) est omniprésente et crée une collision visuelle assez déplaisante. L’auditoire passe d’une animation léchée et précise des personnages, à une simulation 3D sortie d’un jeu de Playstation 2 lorsque l’action s’emballe. Ce qui contribue, là encore, à un manque de majestuosité.

Tibor Bánóczki et Sarolta Szabó proposent ainsi une œuvre académique, idéologiquement intéressante, au potentiel certain, mais qui manque clairement d’assurance par rapport à leurs références. Une tentative louable, mais un résultat bancal…

Ne manquez aucun article : abonnez-vous gratuitement à Cultea sur Google News

Remerciements à Juliette Blandin

!["Sky Dome 2123" : un film décevant plein de potentiel [critique]](https://cultea.fr/wp-content/uploads/2024/04/Sky-Dome.png)