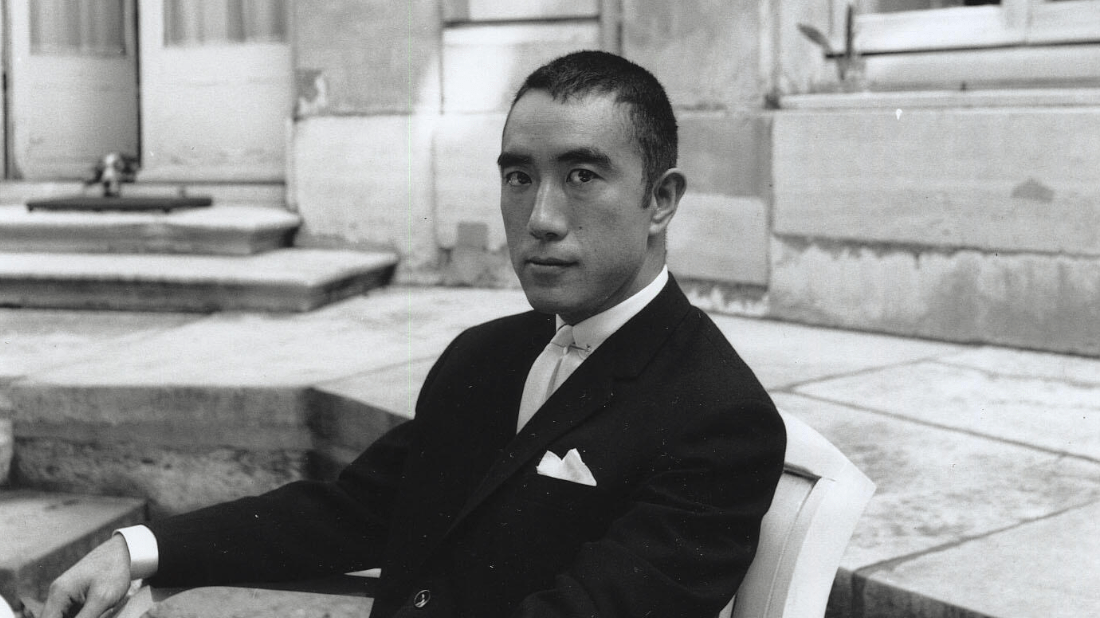

Confessions d’un masque de Yukio Mishima nous plonge indirectement dans la jeunesse de l’auteur, qui se livre sur sa vie, tout en gardant une certaine distance émotionnelle avec le lecteur. Cette distance entache-t-elle l’œuvre ?

Une vie aux désirs refoulés

La personnalité de Yukio Mishima a toujours offert une certaine complexité à son égard. Il n’y a qu’à s’intéresser un minimum sur sa vie pour en déceler toute sa subtilité. Cette dernière atteint son paroxysme par le biais de sa mort où, à la suite d’un coup d’état raté, Mishima se livre à un seppuku et l’immortalise en se faisant photographier pendant l’acte. Une personnalité dotée de nombreuses controverses qui se retranscrit dans le premier de ses romans, Confessions d’un masque.

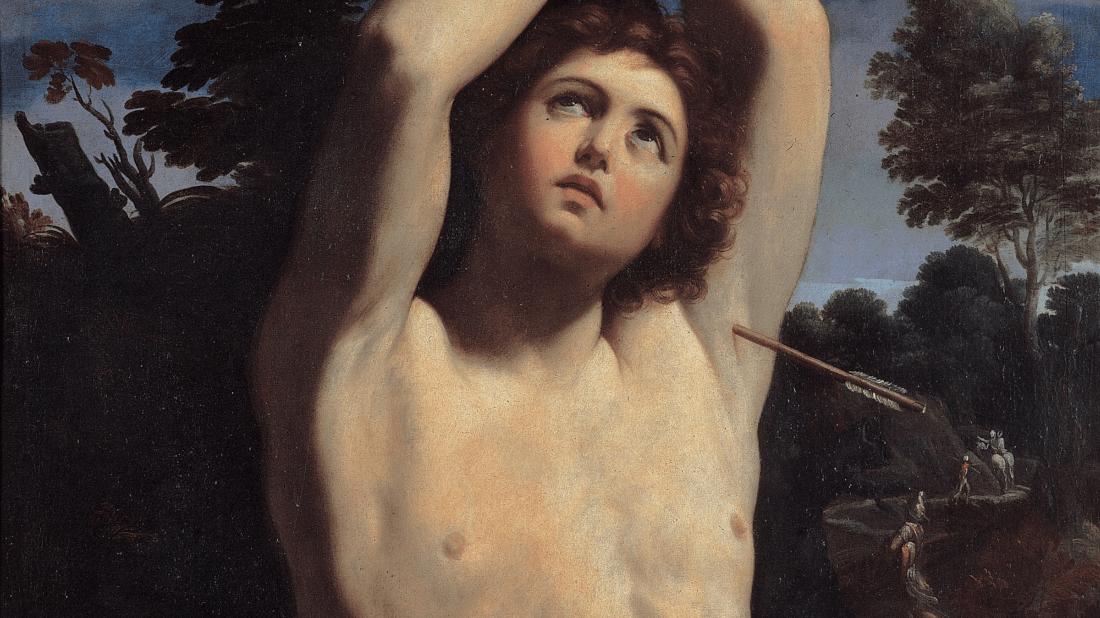

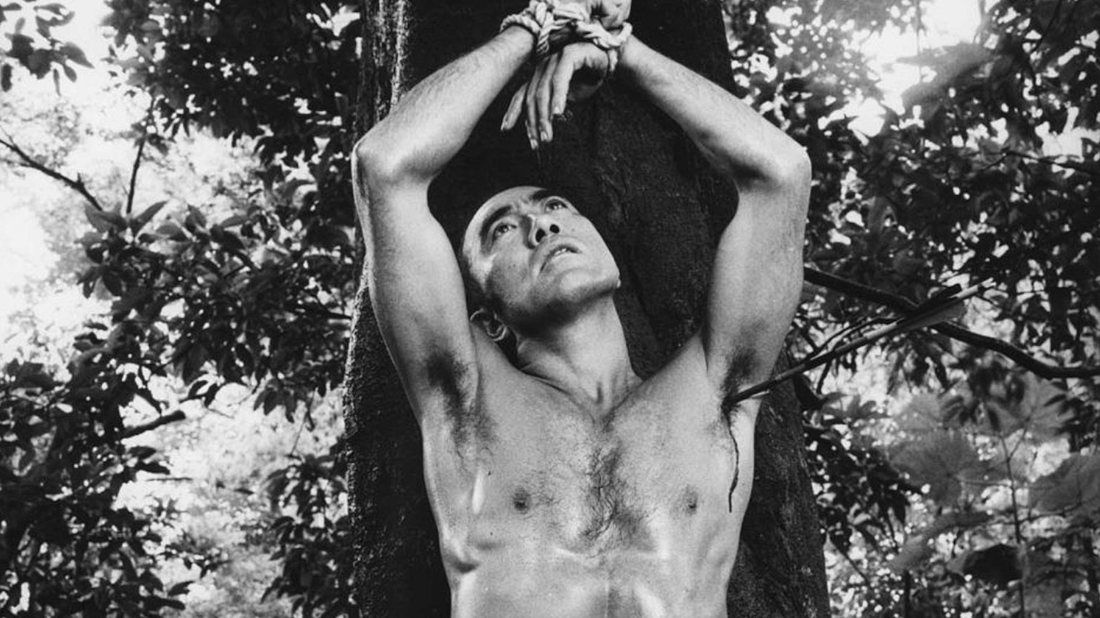

A première vue, le récit semble dérouler une histoire fictive tournant autour du désir et de son refoulement au sein d’une société archaïque. Mais, en s’y intéressant de plus près, une touche très personnelle en ressort. Yukio Mishima parle indubitablement de lui et de cette vie refoulée durant sa jeunesse. Durant les premières pages, on y retrouve toute une construction autour de l’attirance des corps et de l’arrivée des premières pulsions sexuelles. Cela se produit notamment via la figure du Saint Sébastian, une des grandes figures de l’homosexualité par la retranscription du nu au travers du corps dévêtu du personnage représenté.

Cette première rencontre avec l’homosexualité possède un double sens profond, car Saint Sébastien a toujours été représenté comme un martyr à base de flèches transperçant sa peau et de plaies ouvertes. Cette figure devenue emblématique aux yeux des homosexuels démontre une souffrance de leur part, comme si le fait de l’être était vu comme une blessure qui ne s’estompe jamais au sein d’une société qui n’accepte pas la différence.

Cette différence est la première douleur vécue par le protagoniste qui, malgré son attirance pour les personnes du même sexe, est toujours contraint de la refouler par peur d’être pointé du doigt. C’est à partir de ce point de l’histoire que le récit prend de l’ampleur et que le titre permet de dévoiler les raisons de sa signification.

De l’importance d’un titre

Confessions d’un masque fait partie de ces choix de titre offrant de nombreux niveaux de lecture aussi intéressants que variés. Notons d’abord le choix de la nouvelle traduction par Dominique Palmé, directement traduit du japonais cette fois-ci, de mettre au pluriel son premier mot. Ce choix qui semble au premier abord anodin ne prend tout son sens qu’une fois la lecture achevée. Cette pluralité du mot appuie encore plus la complexité du personnage principal. En effet, tout ce qui suit sa première attirance pour les corps masculins et sa première relation intime avec un garçon de sa classe nous déroute et nous montre un jeune garçon perdu dans la recherche de ses sens. Ou peut-être pas.

C’est ce qui en fait tout le sel de ces « confessions ». Yukio Mishida se livre-t-il finalement à nous ou brouille-t-il volontairement les pistes pour en dévoiler le moins possible sur sa vie ? C’est là où le terme masque prend tout son sens. Ce récit autobiographique nous décrit un homme refoulant ses propres désirs en cherchant à être ce que la société veut qu’il soit.

Néanmoins, sa relation avec Sonoko amène un certain trouble au sein de cette mentalité qu’il nous décrit depuis le début du roman. Pour une personne attirée par la gent masculine, sa description de la relation avec Sonoko fait soulever des doutes. On peut y percevoir de nombreuses interprétations face à ce qui est écrit car l’on sent un semblant d’attirance envers elle mais l’on n’est jamais vraiment sûr de la véracité de cette attirance. Ce ressenti en fait encore plus ressortir le masque porté par le protagoniste et la lecture en est d’autant plus déroutante.

Qu’apprenons-nous vraiment de lui finalement ? L’impression qui en ressort doit être sûrement la même que celle doit avoir Sonoko face à lui, un garçon qui se rapproche mais qui prend ses distances en même temps. Il est difficile une fois le roman achevé de définir la personnalité du héros et c’est ce qui en fait toute la force de ce premier roman.

On se demande même si tout cela fait partie d’une mise en scène orchestrée par l’auteur ou si tout cela reflète son existence, celle d’un homme n’arrivant pas à se définir aux yeux des autres. Rares sont les livres qui brouillent si brillamment les pistes, inconsciemment ou non.

Ce premier roman sorti en 1949 au sein d’un Japon encore clairsemé par l’un des plus gros conflits de l’Histoire ne laisse pas dans l’indifférence la plus totale et offre une histoire qui en déroutera beaucoup par la retranscription d’une existence ne sachant pas à se définir ou n’arrivant pas à le faire. Ces mémoires finissent par consolider un mur entre le lecteur et l’auteur qui se transforme en fascination envers cette personnalité qui aura cherché à mettre en scène sa propre vie plutôt que de la vivre.

Ne manquez aucun article : abonnez-vous gratuitement à Cultea sur Google News

![« Confessions d'un masque » de Yukio Mishima (1949) : portrait d'un inconnu [critique]](https://cultea.fr/wp-content/uploads/2025/07/confessions-dun-masque.jpeg)